글 / 시를 여는 아침, 文士의 약속 (2016년 정초)

- 오늘의 편지,

[2016 경향 신춘문예] 시 부문 당선작

의자가 있는 골목 - 李箱에게

아오?

의자에게는 자세가 있소

자세가 있다는 건 기억해둘 만한 일이오

의자는 오늘도 무엇인가 줄기차게 기다리오

기다리면서도 기다리는 티를 내지 않소

오직 자세를 보여줄 뿐이오

어떤 기다림에도 무릎 꿇지 않소

의자는 책상처럼 편견이 없어서 참 좋소

의자와는 좀 통할 것 같소

기다리는 자세로 떠나보내는 자세로

대화는 자세만으로도 충분하오

의자 곁을 빙빙 돌기만 하는 사람과는

대화하기 힘드오 그런 사람들은 조금 불행하오

자세에 대해서 자세히 모르는 사람들이오

의자는 필요한 것이오,

그런 질문들은 참 난해하오

의자를 옮겨 앉는다 해도 해결되진 않소

책상 위에는 여전히 기다리는 백지가 있소

기다리지 않는 질문들이 있소

다행히 의자에게는 의지가 있소

대화할 자세로 기다리고 있는

저 의자들은 참 의젓하오

의자는 이해할 줄 아오

한 줄씩 삐걱거리는 대화를 구겨진 백지를

기다리지 않는 기다림을 이해하오

이해하지 못할 의지들을 이해하오

의자는 의자지만 참 의지가 되오

의자는 그냥 의자가 아닌 듯싶소

의자는 그냥 기다릴 뿐이오

그것으로 족하다 하오

밤이오

의자에게 또 빚지고 있소

의자 깊숙이 엉덩이를 밀어 넣소

따뜻하게 남아 있는 의자의 체온

의자가 없는 풍경은 삭막하오 못 견딜 것 같소

의자는 기다리고 있소

아직도 기다리오 계속 기다리오

기다리기만 하오

여기 한 의자가 있소

의자에 앉아서

보이지 않는 골목을 보고 있소

두렵진 않소

■ [당선소감] 의자는 시를 낳는 성소…궁합 잘 맞는 난 행운아

이 세상에는 의자가 참 많다. 카페에도 도서관에도 지하철에도 의자는 넘쳐난다. 아니다. 의자보다는 엉덩이가 훨씬 더 많다. 내게도 늘 의자를 그리워하는 엉덩이가 있다. 가끔 시를 쓰는 대신 차라리 나무를 심었다면 하고 생각할 때가 있다. 결국 나는 그 나무로 또 의자를 만들었겠지만 이제 의자와 나무가 같은 혈족이라는 걸 안다.

오늘은 잠시 의자와 떨어져 있었고 황송하게도 누워서 당선소식을 받았다. 몽중일까. 눈을 뜨고 있어도 꾸는 꿈처럼 더듬더듬 의자를 끌어당겨 앉아본다. 여전히 내 머리맡을 지키는 의자, 이 기회에 의자에게 한마디 안 할 수가 없다. 의자여! 정말 미안하다, 아니 참 미안했다, 그리고 다시 더 미안하겠다. 당선소감을 쓰는 지금도 나는 의자를 믿고 까분다.

나는 행운아다. 의자와 궁합이 잘 맞는 엉덩이를 갖고 있으니. 시를 빌미로 의자와 엉덩이 사이에서 벌어지는 오해가 즐겁다. 언젠가 삐거덕거리던 시들이 끄덕끄덕 고개를 흔들어주는 날들이 올까. 대화는 계속될 것이고 의자는 나의 모든 시들이 마지막으로 태어나는 성소다. 어떤 자세로 의자에 앉아야 할까 늘 함께 고민하는 ‘구밀’과 ‘13시’ 나의 시동지들과 행운을 나눈다. 의자에 항상 따뜻한 방석을 놓아주는 나의 가족 연, 동 그리고 남편 너무 고맙다. 심사를 해주신 이시영, 황인숙 선생님 그리고 손택수, 김행숙 선생님께도 감사를 드린다. 아울러 경향신문사에도 깊은 마음을 전하고 싶다.

영광은, 의자에게 바친다.

| 변희수 (본명 변정숙)

1963년 경남 밀양 출생. 대구 거주 | 영남대 국문과 졸업

■ [심사평] 기존 틀 차용했지만 사유를 끌고가는 의식 우뚝

14건의 응모작이 예심에서 올라왔다. 그중 우선 고른 작품이 ‘의자가 있는 골목’ ‘벽과 대화하는 법’ ‘투명한 발목’이었다. 이 과정이 수월했다는 건 좀 서글픈 일이다. 새로운 종의 시를 포획하기를 기대하며 무엇이든지 빨아들일 준비가 돼 있는 심사자들의 눈에서 그토록 쉽사리 빠져나가는 시들이라니. 재량껏 성심을 다한 시들을 보내주신 분들께 이런 말씀을 드려 죄송하다. 아, 하지만 왜 그리 겉도는 거지? 붕붕 떠 있지? 한 걸음 더 성심을 담으시라. 진정을 담으시라. 하긴 열네 분의 시가 근사하면 얼마나 머리가 터졌을까. 고마운 일이다만.

‘벽과 대화하는 법’은 감각적인 묘사가 돋보인다. 이이가 갖춘 표현력에 세상-사물을 읽는 힘, 인식의 힘이 더해지기를 바라며, ‘투명한 발목’과 ‘의자가 있는 골목’을 최종심으로 놓았다. ‘투명한 발목’은 섬세하고 예민하고 차분한 묘사와 어조로 독자를 시의 정황 속으로 천천히, 깊게 이끄는 시다. 그런데 이 매력적인 시에도, 흠을 잡자고 눈에 불을 켜니, 성근 부분이 있어 아쉽다. ‘의자가 있는 골목’을 당선작으로 정했다. “거울 속에는 소리가 없소/ 저렇게까지 조용한 세상은 참 없을 것이오”로 시작되는, 이상의 가장 널리 알려진 시 ‘거울’의 말투를 베껴서 쓴, 즉 이상 풍으로 쓴 시다. 새로운 시인을 가려 뽑는 자리에 기존 시인이나 시를 패러디함으로써 오마주를 보이는 시를 뽑는 게 마음에 걸렸지만, 이 틀 속에 자기 생각, 자기만의 세계가 담겨 있는 점을 높이 샀다. 사유를 길게 끌고 나가는 힘 있는 진술 속에 시인 의식이 우뚝하다. 그의 다른 응모작들도 두루 소재를 다루는 솜씨가 예사가 아니어서 믿음이 간다. 건필을 빌며 축하드린다!

<시인 이시영·황인숙>

- 편집하는 말,

꽤 깊어진 새벽녘에 첫 글을 쓰는 마음가짐은 실로 몇년전 (혹은 몇십년전에) 그 느낌 그대로구나. 여전히 느려터진 넷북 앞에 앉아 욱신대는 몸뚱이를 추스르며 자판을 도닥거리는 시간들은 때때로 허송세월로 또 때로는 덧없는 부질없음에 불과한 짓들이었는지도 모르겠고...

2016년, '한 소설가'에게 쓴 편지도 어느덧 제때를 찾은 기분. 그 약속을 지킬 때가 된 모양? 아니면 밀린 빚이라도 갚을 심경과 요량으로 또 무슨 다짐이라도 남겨두려는가.

시절은 하수상하여 정의는 웃음거리가 됐고 패덕과 만용이 기세등등한 세월, 하나도 존중해본 적 없었던 대상들에 관하여 이제 무언가 발언이 필요한 시점이기도 하구나. 정정당당히 싸울 일. 또는 스스로와의 기나긴 싸움에 얽힌 일종의 매듭을 짓기 위함인지도 모르겠지만. 글도, 정치도, 경제도, 다 마찬가지일 테므로.

늦은 밤에는 잠도 잦아들지. 예전에 쓴 '자장가'처럼 서둘러 동녘을 밝혀보려는 심경은 애틋하구나. 또 알랴, 그 누군가 있어 고요한 산행의 든든한 반려자 역할을 해줄지도 모르겠으니...

스스로한테 철저할 법. 이게 곧 새해를 맞는 하나의 도리인 때문이기도 하며.

- 블로그의 글,

- (편지) 2015년 12월 31일 (목) / 아듀! 2015년

- (편지) 2015년 12월 30일 (수) / 연말

- (편지) 2015년 12월 28일 (월) / 대전을 다녀오다

- (편지) 2015년 12월 23일 (수) / 한계

- (편지) 2015년 12월 22일 (화) / 엔지니어는 기술을 먹고 살아야 한다

- (편지) 2015년 12월 21일 (월) / 걱정말아요 그대

- (편지) 2015년 12월 19일 (토) / 꽃이 진다고 그대를 잊은 적 없다

- (편지) 2015년 12월 18일 (금) / 다음 대선

- (편지) 2015년 12월 15일 (화) / 지난한 투쟁의 역사

- (편지) 2015년 12월 10일 (목) / 감옥으로 가는 부처

- (편지) 2015년 12월 9일 (수) / 다시, 시작... ...... (더 보기)

- [메모] 151227. [개인][일상] 대전

- [메모] 151226. [문학][책] 견고한 슬픔 속, 지겨운 '꿈'

- [메모] 151224. [개인][일상] 크리스마스

- [메모] 151224. [개인][일상] 연말인사

- [메모] 151223. [철학][사회] 미움 받을 용기

- [메모] 151221. [개인][회사] 괴로움

- [메모] 151221. [개인][일상] 울울한 하늘

- [메모] 151219. [개인][일상] 크리스마스 트리

- [메모] 151219. [철학][책] 남경태, "한눈에 읽는 현대철학"

- [메모] 151217. [철학][사회] 세월호, 잊지 못할 기억

- [메모] 151217. [문학][시] 황지우 - 뼈아픈 후회

- [일기] 151109. [개인][앨범] 여행

- [개인] 150509. [메모][기타] 4월 19일의 방명록

- [문학] 151011. [책][시집] '일상'과 '시'의 통일

- [영화] 150817. [국내][작품] 극영화에 관한 심술 (비루함에 대한 한탄)

- [음악] 151001. [가요][싱글] 하루에 한번씩 글쓰기? 글쎄... 내맘,

- [미술] 150826. [회화][화가] "포장지"에 얽힌 추억, 그리고 칸딘스키

- [철학] 151123. [책][철학] '현대적인' 철학 입문서 한권

- [경제] 150509. [책][경영] 누구나 PM 역할을 해야 한다

- [기타] 151115. [방송][드라마] '송곳', '미생'을 넘어서나

- [글] 051128. [시] 그해 여름은 이렇게 끝나버리고

- 인터넷의 글,

- [메모][기타] [포토] 새해 맞이하는 시민들

- [메모][철학] [사설] 더불어 행복한 세상을 꿈꾸며

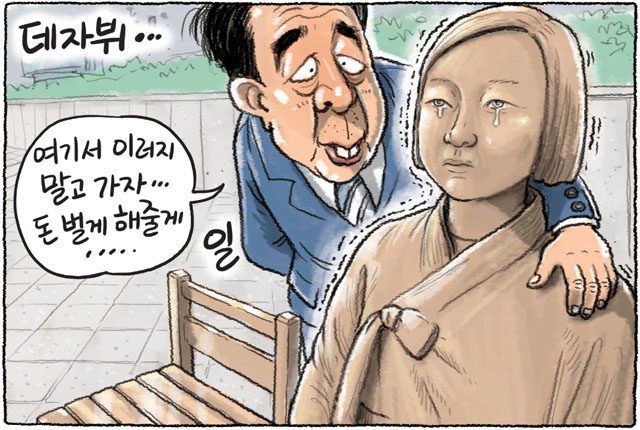

- [메모][철학] 위안부 합의 '외교참사' 치닫나

- [메모][경제] "54개 기업 구조조정 필요" 새해 감원 바람 거세지나

- [메모][경제] 일방통행식 발표에 혼란 가중... 노사정 갈등 더 격화

- [메모][경제] '저성과자해고-임금피크제' 지침 발표... 노동계 반발

- [일기][문학] 젊은 작가 실종 사건 - 6화. 젊은 기획자가 젊은 작가에게

- [개인][일상] 위키백과 - 소셜 네트워크 서비스 / 고양시 호수공원

- [문학][출판] 시련의 출판시장... 그래도 책 속에 길이 있다

- [문학][시] ※ 신춘문예 :: 목재소에서 / 의자가 있는 골목 - 李箱에게 (2016년)

- [문학][시] 황지우 - 山經 /

- [문학][시] 백무산 시집 "그 모든 가장자리" (임홍배, 창문)

- [문학][시] 정호승 - 서울의 예수 / 꽃이 진다고 그대를 잊은 적 없다 / 여행 /

자존심에 대한 후회 / 한계령 - [문학][시] 박노해 - 너의 하늘을 보아 / ※ 박노해의 걷는 독서

- [문학][글] 겨울, 그리운 집 / 동지들 남긴 술잔엔 / 그해 여름은 이렇게 끝나버리고

- [영화][국내] 홍상수 감독, 부산영평상 대상..유해진·김민희 연기상 수상

- [영화][국내] 청룡영화제는 대종상 영화제보다 정말 나은가?

- [영화][국내] 제36회 청룡영화상 '암살' 최우수작품상 받아

- [음악][가요] 이은미 - 어떤 그리움 (2집)

- [음악][가요] 전인권 - 걱정말아요 그대 / 이적 - 걱정말아요 그대 ("응팔" OST)

- [음악][가요] 안치환 - 함께 가자 우리 이 길을 / ※ 노무현-유시민 편.

- [음악][가요] 1988, 아이돌 박남정보다 시인 정태춘

- [미술][회화] [위키백과] : 클로드 모네 /

- [미술][회화] 격변의 19세기가 낳은 서양미술의 혁명

- [미술][회화] [서양미술사강의] 19세기 - 인상주의, 신인상주의, 후기 인상주의

- [철학][사회] [정동칼럼] 마음속 세월호를 길어올리며

- [철학][정치] :: 백범김구선생기념사업협회 :: 백범일지 - 내가 원하는 우리나라

- [철학][정치] [책과 삶] 정의는 아주 단순하다 또 새로운 개념도 아니다

- [철학][사회] 자유로부터의 도피, 노예의 길

- [철학][사회] 대한민국이 "헬조선"인 60가지 이유를 알려드립니다

- [철학][사상] [21세기에 보는 20세기 사상 지도] (경향신문 연재)

- [경제][회사] [프로그래밍 컬럼] 엔지니어는 기술을 먹고 살아야 한다

- [기타][기술] 위시 아이템 1호, 최신사양 & 최저가 노트북 / 한성 B15 ForceRecon 3000VB

- [기타][기술] 저렴한 가격으로 노트북을? HP Stream 11 시리즈 :: 다나와 DPG

- [기타][기술] 다나와 표준 노트북 :: 8월 표준 노트북, 한성컴퓨터 Gadgetbook G16

- [기타][기술] 베스트셀러 :: 1위) 레노버 i-SlimBook 100S, 2위) Ideapad Slightbook

- [기타][기술] 지원금 상한규제 풀린 갤노트4, 세밑 이통시장 달군다

- [기타][기술] 2016년 강타할 IT 5대 트렌드

- [기타][연예] 이유비, 예쁨지수 한껏 끌어올리며 여신셀카... '톡톡톡'

- [기타][요리] 임진강 참게, 수라상 오른 비결?... 장단콩 간장을 만났던 게지

- [기타][요리] [박찬일 셰프의 맛있는 미학] 굴과 소주 한잔

- 그밖의 말들,

- [트윗][메인] Dante, http://twitter.com/dante21net

- [페북][메인] Dante Alighieri, http://www.facebook.com/dante21net

- [페북][개인] Dante, https://www.facebook.com/dante21netbook

- [페북][문학] 단테, https://www.facebook.com/dante21netpage

- [페북][영화] A Task, https://www.facebook.com/A-Task-180126862319963

- [페북][음악] Riff & Cafe, https://www.facebook.com/Riff-Cafe-760964923922290

- [페북][미술] These B, https://www.facebook.com/These-B-1460432864174175

- [페북][철학] 종로학파, https://www.facebook.com/종로학파-627903040597684

- [페북][경제] PDIC 0.8, https://www.facebook.com/pdic.page

- [페북][기타] B. H., https://www.facebook.com/B-H-1799989686894250

- [페북][노트] Dante's, https://www.facebook.com/dante21net?sk=notes

- [페북][트윗] Dante's, https://www.facebook.com/dante21com

- [페북][편지] Dante's, https://www.facebook.com/Pages-431434850251745

- [페북][시지] 시와지성, https://www.facebook.com/seeji-269915006377567

- [구플][메인] Dante Alighieri, http://plus.google.com/114690883844766200297

- [구플][개인] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/IMahW

- [구플][문학] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/4yUhW

- [구플][영화] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/oBVhW

- [구플][음악] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/4I4gW

- [구플][미술] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/gVVbZ

- [구플][철학] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/Y0IhW

- [구플][경제] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/cnDhW

- [구플][기타] Dante Alighieri, https://plus.google.com/u/0/collection/MrMhW

- [구플][편지] 시와지성, https://plus.google.com/u/0/b/116161734140517513487

- [구플][시지] https://plus.google.com/communities/115129711063072291552

- [구플][리프] https://plus.google.com/u/0/communities/103907638118547561385

- [구플][글] https://plus.google.com/u/0/communities/110367102229337419045

- [싸이][싸이홈] Dante Alighieri, http://www.cyworld.com/dante21

- [네이버][블로그] Dante Alighieri, http://blog.naver.com/dante21

- [카카오스토리] Riff & Cafe, https://story.kakao.com/dante21net

- [티스토리][블로그] Dante Alighieri, http://dante21.tistory.com

- [다음][까페] 단테, http://cafe.daum.net/dante21

'- 잡동사니 > 뉴스레터' 카테고리의 다른 글

| 2016년 1월 3일 (일) (0) | 2016.01.03 |

|---|---|

| 2016년 1월 2일 (토) (0) | 2016.01.02 |

| 2015년 12월 31일 (목) (0) | 2015.12.31 |

| 2015년 12월 30일 (수) (0) | 2015.12.30 |

| 2015년 12월 28일 (월) (0) | 2015.12.28 |